「日常的な閉塞感から生ずる問題意識」

日常的な生活の場において、周囲の自然は減少し続けてきた。都市に人口が集中するに従い、木々の茂る丘に建物が建造され、森が削られてきた。そしてそれは今なお進行し続けている。

五〇年代にはじまる経済成長によって奪われたものは母なるものとしての自然であり、ふるさとであり、文化であった。それは〈母なき時代〉への突入を意味していた。

(左近淑、『混沌への光』、ヨルダン社、1975年、144頁。)

街を全体として見渡す時に、以前より顕わになっていることがある。それは住宅地の広がりと共に、木々の茂りがわずかに点在する様子が鮮明になってきたことである。そして木々が残されている場所をよく注意して見ると、そこに地域の神社が奉られていることに気付く。

今日において日常的に目にする自然が、ひどく人工的なものとなり、不自然にさえ見えることがある。街路樹や公園の木々は、都市の汚染にさらされ、剪定を重ねた末に悲壮な姿を表わしているものも少なくない。都市に生活する人々にとって、これらの木々は我々と同じ命を持つものとしてではなく、ただの装飾に過ぎないのであろうか。

神社の森は、周囲の環境と対照的な姿を表わしている。それはまるで、建造物の中に取り残されたオアシスのようであり、そのわずかな自然が貴重な存在として目に映るのである。私たちの生活の場から木々の姿が失われていったように、私たちの自然に対する感覚も、街の景観と共に失われてきたのかもしれない。

「閉ざされた日常」

日常的な生活の場において、自然は遠く離れた存在となっている。日々において目にするものはコンクリートの建物やアスファルトの道路であり、これらのものが自然に代わる身近な存在として、私たちの心理に影響を与えているのではないだろうか。

今日のような人工に基づく社会において、自然と重ねて考えられていた理想郷は、もはやかけ離れた世界となってしまった。時代の経過と共に、枠組みにはめられた無機質な日々が造り出されている。

「自然からの隔たり」

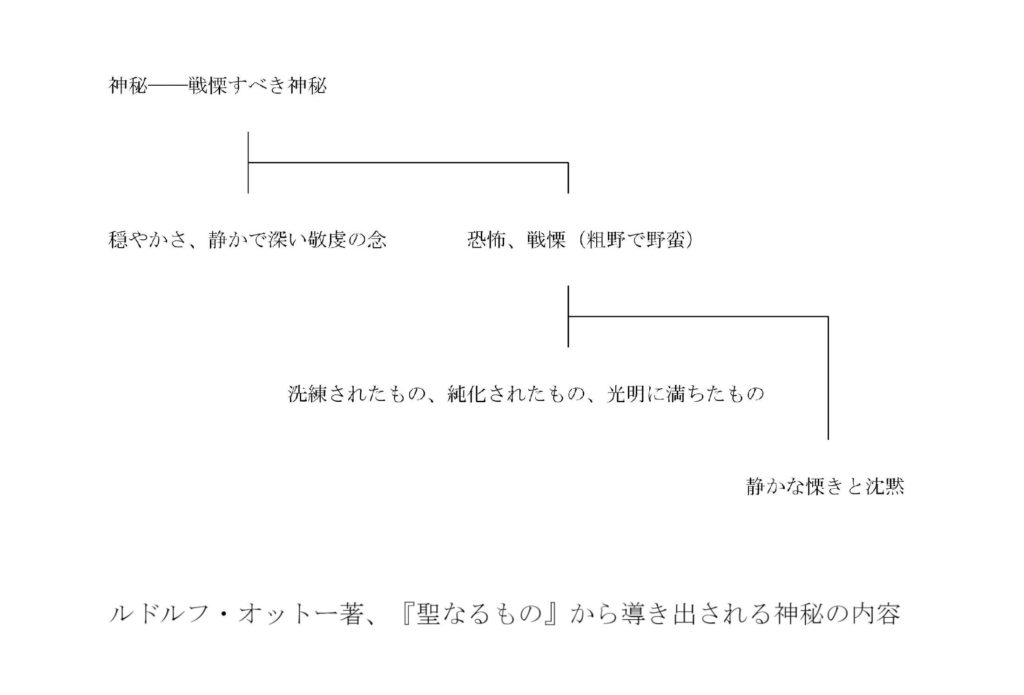

本来において人間の生活は自然と対立するのではなく、調和することによって成り立っており、自然は人間に恩恵を与える生命の根源として記憶されていた筈である。自然が生きている有機的な存在として捉えられていたことを映し出すものに、室町時代後期から安土桃山時代にかけて制作されたと伝えられている「日月山水図屏風」がある。そのもとには、現代に見失われた自然の姿を彷彿とさせるような情景が描かれている。

山々の曲線、そして陸地に押し寄せる波のうねりには、自然に秘められた力が現出しているようである。

「オアシスと砂漠」

砂漠の多い中近東において、キリスト教発祥の地は比較的緑豊かであり、自然に恵まれた環境であると言える。古代から文明が栄えた「肥沃な三日月地帯」は、主にチグリス、ユーフラテス両河川の流域を中心として、さらに西方へと広がっている。三日月は地図上において、大きな弧を描きながら地中海沿岸に至り、その西端が聖書における中心的な舞台として知られている地域となる。

著者は2013年の2月から3月にかけて、1ヶ月間イスラエルに滞在する機会を得た。イスラエルの国土は日本のわずか6%ほどと言われているが、現地を訪れて気付くことは、その限られた土地において北部に広がる緑豊かな地域と、南部一帯に広がる砂漠との両極的な気候の違いが認められることである。

広範囲な砂漠が広がる中近東において、オアシスは生活に適した理想の土地である。エジプトを離れた古代イスラエルの人々は、砂漠における40年間もの放浪の末、「乳と蜜の流れる地」と称されたカナンの地へたどり着く。砂漠での過酷な生活に対して、カナンの地は将来たどり着くであろう理想郷を意味していた。

シナイ半島の広大な砂漠に対して、その北部に広がる土地は別世界のようである。イスラエルの地理的な特徴として、北部の地中海気候と南部の乾燥地帯とに区分されるが、砂漠と緑地とは地続きで、距離的にさほどかけ離れてはいない。

イスラエル北部ガリラヤ湖畔の自然

(著者による撮影)

死海近辺における砂漠の風景

( 著者による撮影 )

内陸部に位置するエルサレムは木々も茂り、比較的緑豊かな街である。しかし市街地から東の方へ移動すると、10kmも行かないうちに緑の姿は消え、辺りは砂礫に覆われた土地となる。この環境の変化はエルサレム東部の丘陵を堺としており、緑地から荒涼たる乾燥地への変化を目の当たりにすることができる。

このような自然の変化について、人間の生命を育む自然とそれを容易たらしめない砂漠は対照的でありながら、地続きで隣接していることが分かる。そしてそこに人間の生と死が重ねて意識されることになる。

「生命感とうねり」

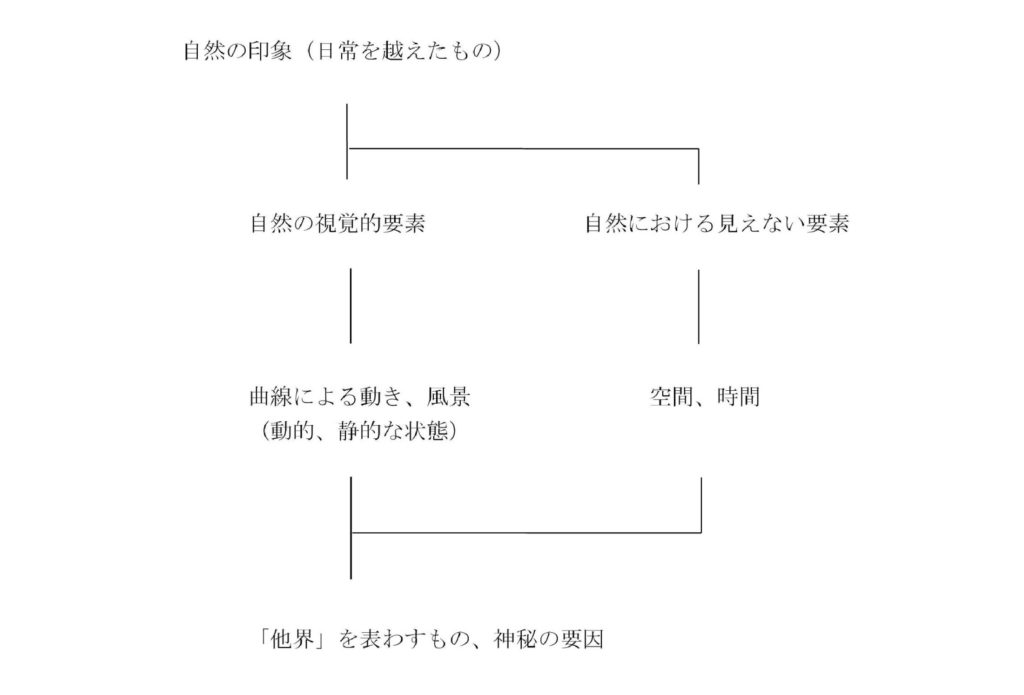

太平洋から運ばれてくる暖かく湿った空気により雨がもたらされ、日本の大地を潤している。特に南方では植物の成長が著しい。九州南部に位置する屋久島の原生林には樹齢1000年を越える杉の木が現存している。

木は上空に向かって垂直に成長する。なお古い樹木は横にも成長するため、それが幹のうねりとなって表われてくる。何百年、あるいは何千年という時を経ることにより独自の形態を帯びてくる。

木々を育くむ森には静けさが満ち、日常とは異なる雰囲気が感じられる。深い森はまるで別世界のようでありながら、実は我々の日常と密接に関わっている。多くの木々が育成する原生林には水源地があり、大気中に酸素を送り出している。自然は人間が必要とする資源を供給しているのである。

大自然のなかに実生する原生林に囲まれて暮らした古代人は、樹木の芽生えや繁殖について異常な神秘観を抱いていた。そしてそのような生命の根源、生殖の根底に、山の精霊としての神の絶対的機能を想定した。

(桜井徳太郎、『宗教と民俗学』、岩崎美術社 、1969年 、248頁。)

過去の人々は自然の恩恵に基づく意識 を抱いていた。そしてそれは今日に生きる私たちにとっても無関係ではないだろう。

屋久島の縄文杉

図版は、八木下弘、『日本の木』、中央公論社、昭和54年、図解111より

「曲線による動き」

大木の生命感が幹のうねりに表わされているように、植物が育成する様子は視覚的な特徴のもとに捉えられ、それが絵画や彫刻、建築など様々な分野のもとに幅広く用いられてきた。西欧の歴史的な建築によく見かけるが、植物が育成して絡み合う様子が紋様となり、植物というよりは、むしろ植物の内に宿る生命力を抽象化したものとなっている。

S.Miguel 礼拝堂装飾部分 Oviedo, Spain

図版は、Silvio Locatelli (Redattore capo), STORIA DELL’ARTE VolumeⅢ, ISTITUTO GRAFICO DE AGOSTINI, 1976. p.255より

S.Cugat del Vallés 修道院中庭装飾部分 Catalogna, Spain

図版は、Silvio Locatelli (Redattore capo), STORIA DELL’ARTE VolumeⅢ, ISTITUTO GRAFICO DE AGOSTINI, 1976. p.260より

紋様は生命の躍動感を視覚的に捉え、表現している。それは人類が太古の昔より感じてきた自然のリズムに関係しているのではないだろうか。自然のリズムは自然界の至るところに及んでいるもので、例えば潮の満ち引きによる波の動きと同調する感覚を覚えるように、自然との一体感を覚えることは人間の原初的な感覚に基づいている。

縄文時代に制作された土器には自然の「動き」が造形的に表わされており、波や炎の動きが、グロテスクで不可思議な形態のもとに映し出されている。自然の動きを模して表わすというよりは、むしろ自然にまつわる「記憶」を造形的に表わしているようである。

作者不詳、《渦巻状把手付鉢形土器》、 縄文時代中期、土器、高さ42.7cm、井戸尻考古館

図版は、斎藤忠・吉川逸治、『原色日本の美術 第1巻 原始美術』、小学館、昭和45年、25頁より

自然の影響は古代の造形に限らず、近代以降の作品にも認めることができる。

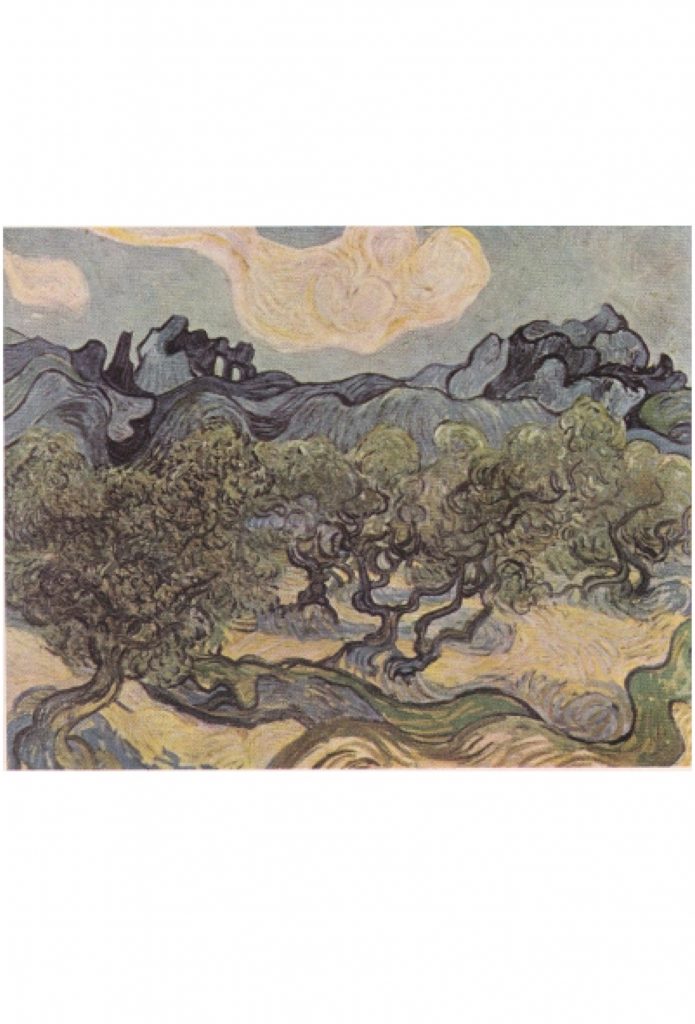

19世紀のフランスにおいて、多くの画家が自然の印象を描くことを試みていた。次の作品には作品の対象である自然が作者の意識と重なり、両者が渾然となっている様子が表わされている。

Vincent Van Gogh、《オリーブ林のある風景》、1889年、カンヴァス・油彩、72.5x92cm、ニューヨーク個人蔵

図版は、下中邦彦(編集兼発行)、『世界名画全集 続巻10』、平凡社、昭和36年、61頁より

Vincent Van Gogh、《星月夜》、1889年、カンヴァス・油彩、74x92cm、ニューヨーク近代博物館

図版は、下中邦彦(編集兼発行)、『世界名画全集 続巻10』、平凡社、昭和36年、68頁より

多様な曲線のもとに風景が捉えられ、画面を覆っている。大気のうねりは地上の世界をも巻き込み、包み込んでいるようである。ゴッホは自然と向かい合いながら作品を描いていた。その中でこのような表現に至ったのである。

「庭の静けさ」

次に採り上げる《山水屏風》には、自然界が一つの画面のもとに捉えられている。山裾に人の住まいが描かれている様子から、自然と人間の生活が一体となっている印象を受ける。山々は流麗な曲線のもとに連なり、周囲の風景は曲線に馴染んでなだらかである。

作者不詳、《山水屏風》部分、鎌倉時代、絹本彩色 六曲一隻、縦111.0cm、神護寺蔵

図版は、『日本文化史3 鎌倉時代』、筑摩書房、昭和41年、67頁より

自然を縮図化して捉えることは、前述の《日月山水図屏風》に共通した特徴であった。自然風景を画面上に反映していたが、今回はそれを造形的に表わした「庭」に視点を置き、山や海を模して造られる石庭に意図されている内容を見てゆくことにしたい。

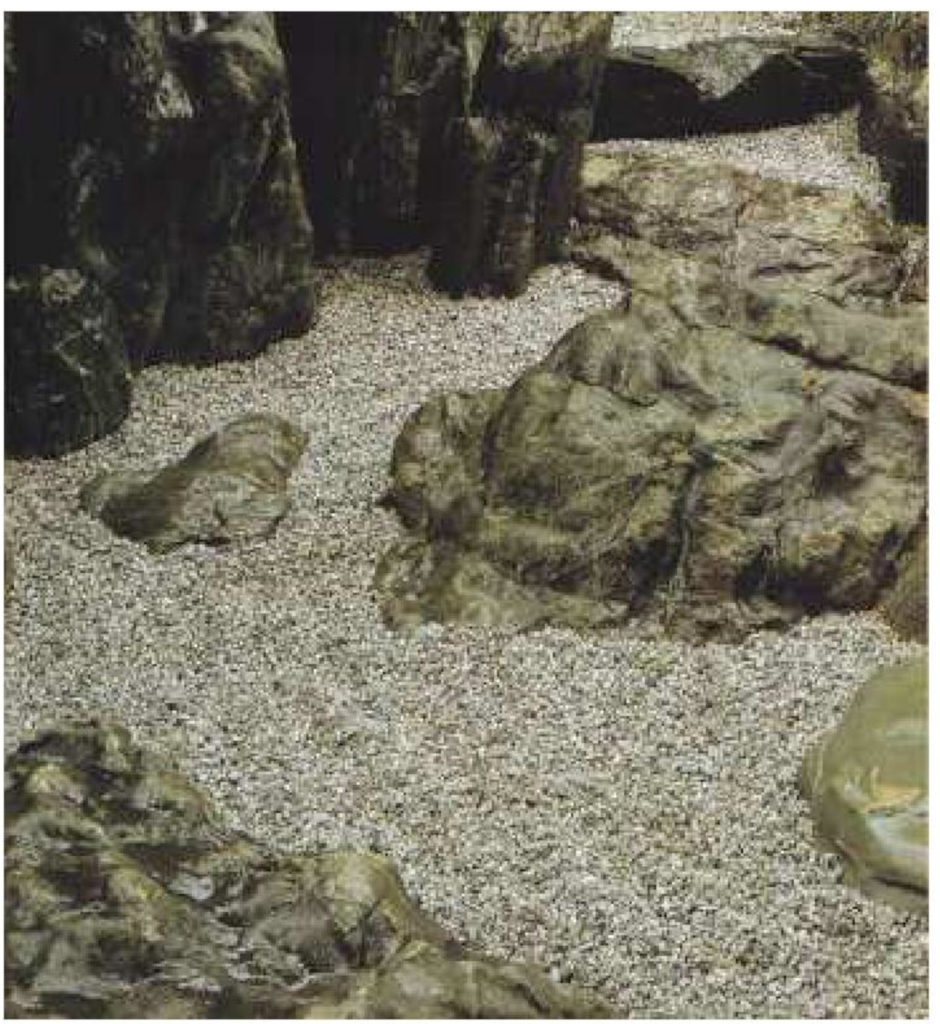

庭を造営する際に小石や岩を用いることは枯山水の典型として知られているが、それは 応仁の乱(1467-1477)が終わってほどない頃に造営された大仙院の庭を源流として、そ の後に発展したと言われている。大仙院には全部で30 坪あまりの小さな敷地に、雄大な 自然の景観が造り出されている。禅の修業は深山幽谷の中で行なわれることが理想とされ ていたが、修行場所としてふさわしい自然を再現したものが水墨山水画であり、それを庭 に移したものが大仙院の枯山水であると言われている[註 01]。 山や海は、庭園の限られた敷地の中に見立てられている。庭に配置された岩は海に浮か ぶ島や深山を表わし、小石は海水が流れる様子を表わすと言われている。

大仙院書院の庭

図版は、鈴木泰二(編集責任)、『日本の美 京都古寺』、学習研究社、1978、98 頁より

作庭に用いられる小石について、書籍には通常「砂」と記されており、それを「盛砂」 と表現しているが、実際に石庭を訪れると、それが砂というほど細かなものではなく、よ り小石に近いものであることに気付く。

大仙院書院の庭 部分

図版は、中根金作、『庭 名庭の観賞と作庭』、保育社、昭和 48 年、34 頁より

庭は外界の物音を遮断しているため、とても静かである。そのような雰囲気について禅 における瞑想を連想するが、「静けさ」やその「雰囲気」については、自然に潜在する目 に見えないものを捉え、聞えぬものに耳を傾けていた古来の自然観と関係しているのでは ないだろうか。

非日常的な静けさを覚える場所として、同じ「庭」である神社の境内を思い浮かべるこ とができる。歴史ある神社の参道や境内には玉石が敷き詰められていることから、これも石庭の一種と考えられるだろう。

京都において最も古き歴史を持つと言われる、賀茂別雷(かもわけいかづち)神社の境内には小石が敷き詰められ、社の前には小石を盛って造られた円錐状の造形が備えられて いる[註 02]。これは社の祭神である山を模して造られたといわれているが[註 03]、 自然を身近な場所に見立て、表していることが分かる。

賀茂別雷神社 境内

図版は、大塚芳正、『日本の国宝全 12 巻』、朝日新聞社、1999 年、11 頁より

なお賀茂別雷神社のみならず、歴史ある神社の多くは山の中や、山の麓に位置していることから、神社の敷地全体が自然に包まれている場合が多い。神社は自然の一部であり、 周囲に広がる自然界を感じる場所である。寺院の庭と較べ、もとより自然との繋がりがより深い場所であると言えるだろう。

[註 01]井上靖・千宗室(監修者)、『日本の庭園美全 10 巻 5―大仙院』、集英社、1989 年、68 頁。

[註 02]京都市北区 通称「上賀茂神社」。

[註 03]立砂は神が降臨する依代で、御神体山である神山の円錐形をかたどったものという。(大塚芳正、『日本の国宝全 12 巻』、朝日新聞社、1999 年、11 頁。)

「日本の昔の庭」

寺院の枯山水には水一滴の潤いもない。それに対して神社の境内は自然の雰囲気に満ちている。寺院の庭に対して、神社の庭はいかなる特徴を有しているのだろうか。

神の在所はもとより、山・海・川・湖など、自己の生活空間に連なる水平的な所とされ、古代には山麓、岬や浜、川岸、湖岸などに斎場を設けて祭りが行われ、やがてこうした斎場に神社が建立されたのだと考えられている。神社の庭は、もとより自然の中に求められ、目に見えない神聖なる存在を奉ることを目的とした。神社自体が「神がいることを前提とした」具体抽象であったと言える。

寺院の庭と神社の庭の違いについて、見てみることにしたい。

日本の昔の庭。

それに、わたしは魅かれている。古い時代のものであればあるほど、嬉しい。

そこは、いきなり他界である。日常の空間と地続き。それなのに、断絶して、むこうである。忽然と、しかもありありと、出現している。そして、消えない。堅固である。

それなのになお、幻に似て、いつまでも、そこにある。

現前している精神そのもの、という思いがする。そういう存在が、ほかにあるだろうか。

(中略)もともと、日本の上代においては、庭とは、共同体の広場のことであった。地域社会の成員が集って、神と感応しあう行事、祭事をおこなう場であった。つまり、神の磁場であった。

その公共の庭から、上代の神が追放されたのは、おそらく渡来してきた仏教のためである。しかし、その神の受け入れられる場は、別に用意された。それが、非公共の、私有の、庭である。

しかし、私有の庭で、上代の神は安住できたであろうか。

たいへん疑問である。

少くとも、時代が室町にまで下ってくると、非公共の庭に上代の神の気配はまるでない。依代になりうるものは見当たらない。

だが、どこかしら神の磁場である趣きは残している。ただし、その神は、もはや上代の神ではなくて、別の神である。

そのことを、よく語ってくれるのが、大仙院の庭である。

(宗左近、「父母未生以前」、井上靖・千宗室(監修者)、『日本の庭園美全10巻5――大仙院』、集英社、1989年、50-51頁。)

「痕跡の印象」

古き歴史と文化を持つ海外の国々を訪れる際、過去の痕跡を目にする機会は少なくない。観光目的のため整備が進み過ぎ、雰囲気が台無しになっている場合もあるが、比較的静かな場所に限って独特の雰囲気が残されている場合もある。

中近東を訪れてまず感じたことは、過去の痕跡が非常に多いということである。修復は行なわれているが、管理がそれほど徹底されていない印象を受けた。長年の風化による損傷が大きいため、修復に限界があるためかもしれない。

西欧諸国でも多くの痕跡を目にするが、実感を得ることができない場合がある。それに対して、管理が徹底されていない場所ほど、もとの雰囲気を感じることができるのかもしれない。

古代よりその名が知られているエルサレムの街は、ヨーロッパと同じく完全に観光地化されている。しかし様々な史跡を見ながら気付いたことは、エルサレムは過去に幾度も崩壊しており、再建を重ねているゆえか、古きものほど原形を留めていないということである。王家の墓地でさえ、岩盤を削った痕跡の他は何も残されてない状態であり、もとの姿をイメージすることができない。

なお歴史の長さと比例するように、エルサレムでは墓石や墓地の形跡を目にする機会が多い。東部の城壁から下方に望むケデロンの谷には古代の埋葬地があり、一帯に石の破片が散乱している様子が見える。その近くに預言者と呼ばれる人々が葬られた岩穴が数箇所認められ、場所の状況を近くで見るため谷間へ下りてみた。昼間でも一帯に人気がなく、治安上の問題も指摘されているため、緊迫感を覚えながら谷間の一部分を急ぎ足で通り抜けた。

著者による撮影

エルサレム東部 Kidron Valley(キデロンの谷)を臨む

谷間の周囲には観光名所が多く、世界中から訪れる人々で賑わっている。しかしながら、この一帯があたかも日常から切り離されたようで、物騒な雰囲気が漂っている。しかしそのような場所にこそ、この土地における生の歴史が感じられるようだ。

諸外国において、古き時代の痕跡を目にする機会は少なくない。それに対し、日本国内で目にする機会がほとんどないということに気付かされる。しかし痕跡が全くないという訳ではなく、目立たないながらもわずかに残されている。

「可視的な事物の背景にあるもの」

地蔵や道祖神と呼ばれる石像物は、周囲の環境が一変した今日において特に注目される存在ではないが、汚れた石の表面からは時代の経過が見て取れる。これらの石造物が担う役割は、外界からもたらされる悪霊や病を追い払うためであり、現世と他界の境目を示すものであった。現存する石造物の多くは、実はそれほど古い時代のものではなく、著者が資料を通して調べた限りでは昭和時代のものが最も多いようである。古いものでも明治時代や、さらに江戸時代をさかのぼるものは稀であったが、しかしその原型は、それがいつとも分からないほど古き時代にさかのぼる。日本神話に記されている「千引の岩」のように[註01]、他界に対する人々の意識は非常に古い時代の死生観に基づいていることが分かる。

石造物の役割は、現世を越えた領域を標すものであるが、このことは、古代の手掛かりとなる神社にも類似の内容が認められる。

神社の入り口に立つ鳥居は、世俗と聖域との境界を示す指標であり、門の役割を果たしている。鳥居を通り抜けて奥へ進むと、本殿にたどり着く。最も神聖な場所である本殿に近い領域と、その外部との境界には狛犬が供えられている。

鳥居や狛犬は、外観的に異なるものでありながら、役割の上に共通の内容が認められる。つまり、それらは神聖なる“領域”を示唆するものであり、現世に対する“他界”を示している。

神社の本殿は年が経過すると再建され、社の風習は世代を超えて伝承されてきた。神社に付属するものは、過去の風習を伝える媒体とも考えられる。風雨にさらされ原型を留めなくなる頃には、それらも新たに造り替えられてきたのだろう。

他界の標として石材を用いることは、以上に記した日本国内の事例のみならず、中近東の歴史を伝える書物、旧約聖書に記されている内容にも認められる。その役割を示す譬えとして、以下に一つのストーリーを引用したい。

さてヤコブはベエルシバを立って、ハランへ向かったが、一つの所に着いた時、日が暮れたので、そこに一夜を過ごし、その所の石を取ってまくらとし、そこに伏して寝た。時に彼は夢をみた。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使たちがそれを上り下りしているのを見た。

(中略)ヤコブは眠りからさめて言った、「まことに主がこの所におられるのに、わたしは知らなかった」。そして彼は恐れて言った、「これはなんという恐るべき所だろう。これは神の家である。これは天の門だ」。

ヤコブは朝はやく起きて、まくらとしていた石を取り、それを立てて柱とし、その頂に油を注いで、その所の名をベテルと名づけた。その町の名は初めはルズといった。ヤコブは誓いを立てて言った、「神がわたしと共にいまし、わたしの行くこの道でわたしを守り、食べるパンと着る着物を賜い、安らかに父の家に帰らせてくださるなら、主をわたしの神といたしましょう。またわたしが柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。そしてあなたがくださるすべての物の十分の一を、わたしは必ずあなたにささげます。

(創世記28.10-22。)

ヤコブは枕とした石を記念碑として立て、それを別世界への手掛かり、つまり神の家、または天の門と見なした。

これは神の家、すなわち神の顕現の場所なのであり、それが祭儀の場所、祭儀的建築物になるべきだ、というのである。「これは天の門だ」(一七節)。しかしながら、現在この物語を支配しているこのような表象の背後に、遥かにより原始的な観念が認められる。それによれば、石そのものが「神の住まい」と理解されるのである(一七節b)。

(ゲルハルト・フォン・ラート、『ATD旧約聖書註解(1)創世記下』、山我哲雄訳、ATD・NTD聖書註解刊行会、516頁。)

創世記にはその他にも、ヤコブが姑であるラバンとの和解のために築いた石塚のことや[註02]、嫁のラケルが亡くなった際に、墓に柱を立てたこと[註03]、あるいはヨシュア記において、ヨルダン川から十二の石を取り来らせ、ギルガルの地にこれを立て、奇跡的渡河の記念としたこと[註04]、エホバに仕えるべきことを、ヨシュアは三度くりかえして民に誓はしめ、聖所の傍に石を立てその証拠となしたこと[註05]などが記されている。このような事例について、次のような解説がなされている。

聖所や墓地に石碑を立てることは、イスラエル以前のパレスチナで広く行われていた祭儀的習慣であった。人々はその石の中に神的存在や死者の霊が現前していると信じ、それに油を注いだり供物を捧げたりして崇拝した。

(ゲルハルト・フォン・ラート、『ATD旧約聖書註解(1)創世記下』、前掲書、629頁。)

以上の事例からは、きわめて原初的な形態が見て取れる。石を「神の家」と見なすことは、神聖な霊魂が事物に宿る“依り代”の観点と通じるものであり、「天の門」は、世俗と神域との境界を示す神社の鳥居や狛犬、および現世と他界との間に置かれていた境界石の役割と類似している。

ヤコブが見た「一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使たちがそれを上り下りしている」様子は、現世と他界の間における空間的な繋がりを示すと共に、上り下りの繰り返しによる時間の連続性を示しているようだ。

人間は自らと、自らが生きている世界の全容を明らかにすることはできない。しかし事物の背景にあるものを感知しようとする意識がある。目に見えるものの中に、見えないものの存在を意識していたのである。自然の中に漂う風や潮流、霧や雨に霊気を感じ、目に見えぬ神聖なるものを本能的に察していた。

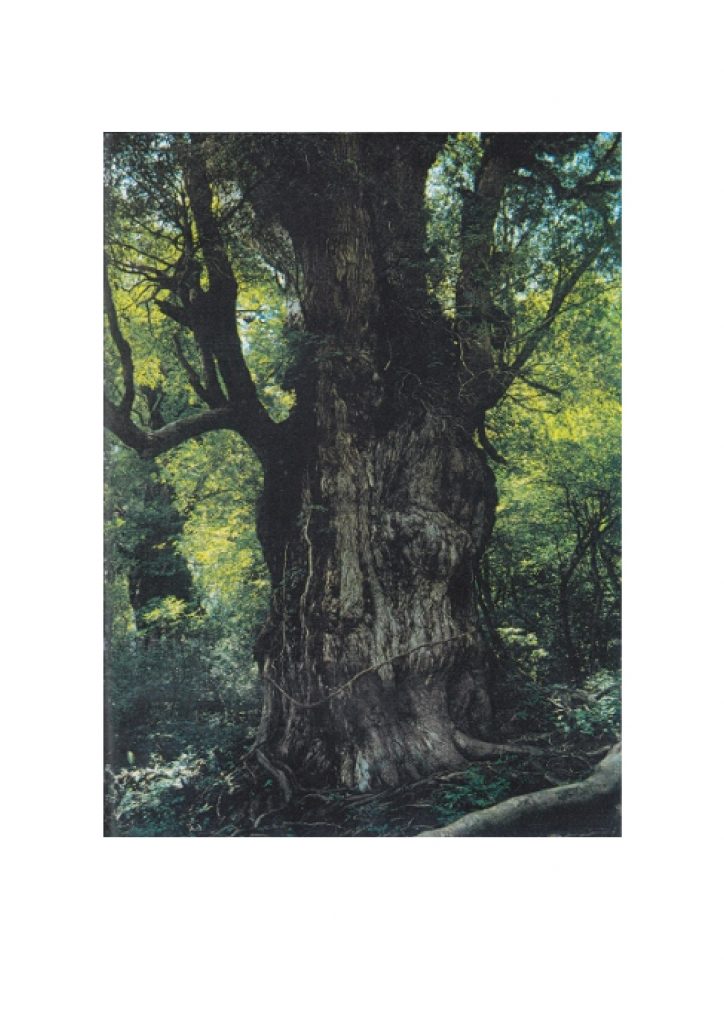

神聖なるものは「合理的なものとは無縁であり、かつ語りえぬもの、概念的把握を寄せ付けないもの」という解釈があるように[註06]、日常とは異なる「この世の事物を越えたところにあるもの」として、その本質を完全に理解することはできない。しかしその影響は現実と現実を越えた世界の間にまたがり、両世界に及んでいるのだろう。

言葉も生活も理性から離れ、身体感覚からも離れて存在する事物(非合理的なもの)で満ちあふれている。そのような事物に共通する領域が「神秘的なもの」である。

(ルドルフ・オットー、『聖なるもの』、岩波書店、2010年、135頁。)

[註01] 西郷信綱、『古事記の世界』、岩波書店、1967年、59頁。

[註02] 創世記31.44-48。

[註03] 同書、35.19-20。

[註04] ヨシュア記4.19-24。

[註05] 創世記24.1-27。

[註06] ルドルフ・オットー、『聖なるもの』、岩波書店、2010年、17-18頁。

「自然との交わり」

自然と人間の間に距離が置かれ、そこに対立と緊張の関係が生じたのは、おそらく中世以降ルネッサンスからであると考えられるが、人が環境を汚染し、破壊するまでに及んだことを考えるならば、我々人間の自らのあり方について顧みる必要があるだろう。

人間は被造物である。自分で自分を造ったわけではない。造られた存在である。神によって造られた、という。しかし、たとえ神なんぞ存在しないとしても、人間が被造物であるという事実に変りはない。その意味では、人間は自分自身の主人公ではない。自分で自分を好きなように左右できるわけではないからだ。人間は、自分自身にかかわるこの事実に対して、謙虚でないといけない。しかし、我々の時代の人間は、まさに、この事実に対する謙虚さを失っている。いつの間にか、人間のことは人間が好きなように動かしてよいのだ、と思いはじめている。これはひどい思い上がりではないのか。

人間だけでなく、この世界、この自然世界の全体は、被造物である。神によって造られた。たとえ、神なんぞ存在しないとしても、この事実に相違はない。被造物は自分の意思で自分をこのように造り上げることができたわけではない。あくまでも、造られた存在である。自然世界が造られた存在だということは、創造主によって造られたのである。たとえ、創造主たる神なんぞ存在しないとしても、人間が神になりかわってこの自然世界の主人公になってよいわけはない。また、なれるわけがない。人間はこの事実に対して謙虚でないといけない。しかし、我々の時代の人間は、まさに、この事実に対する謙虚さを失っている。

被造物である人間は、与えられたこの大自然の中に生きている。生かしめられている。この生も、まわりの環境も、いただきものである。いただきものは、感謝していただかないといけない。しかし我々の時代の人間は、人間が主人公だと思い込むとともに、この感謝を失いつつある。かくして、人類はみずからの責任で、滅亡へと向いはじめている。

(田川建三、『キリスト教思想への招待』、勁草書房、2004、3-4頁。)

「結論」

自らが手掛けた作品を見直し、それらの内容を明らかにすることを試みていたが、最終的に、美術は現実を越えた世界(他界)に触発された表現であり、またそれを表す方法ではないかという結論に至った。しかし美術は他界を直接表わすのでなく、間接的に表わす手段であると言える。

他界が目に見えない世界である限り、それ自体を表わすことは適わず、また全てを明らかにすることはできない。

著者にとって、芸術とは “人間が見ることができず語り尽くせないもの” を探求する方法である。芸術に期待することは、そのことに触れることで、またその機会を設けることである。「人間は、神の理性によって造られたこの大自然の動きを、自分も一生懸命理性を働かせて、理解し、知ることができる」と言うように[註01] 、美術を通じて見えないものを感じ、形象化することを試みている。

自然はただ与えられるのではなく、私たちの見方の内に現われてくるとも考えられる。自然の背景にあるものは捉えどころのないものでありながら、世界全域に行き渡っている。それはあたかも、波による振動が遥か遠くへ及んでいながら、身近な足元にも打ち寄せているように。

振動とは、昔から人々が考えていたように、霊的な存在がこの世とあの世を行き来するイメージと関連している。それは自然界に森羅万象を引き起こすものであり、神聖な霊魂であり、なお人知を超えた力である。この不可視な存在は人類が世界に誕生して以来接してきた最も原初的な経験によるものと考えられる。

人類は様々な想像を働かせ、遠い他界を求めてきた。しかし他界とは、それほどかけ離れた世界とは限らない。それは忘れられた場所でありながら、私たちの内面に宿っているのではないだろうか。なお一つの明解な形式に限定されるものではなく、様々な形に譬えられるだろう。他界とは神秘的な領域であり、謎である。そのために人類は様々な想像力を用いてそれを求めてきた。

著者が行なう芸術活動は、社会との関わりの上に成り立っており、社会に向けて作品を発表している。しかし作品自体については、この社会とは異質なものではないかと考えている。この世が事物で成り立つ世界であるとすれば、著者の目標は、事物によって測ることができないものを目指しているからである。

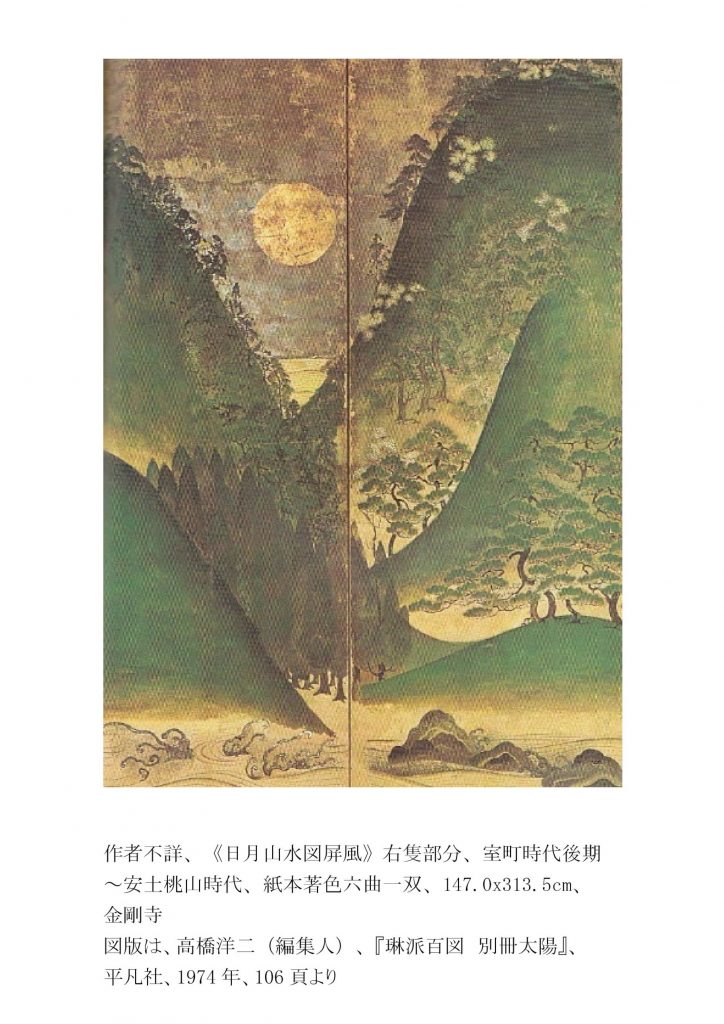

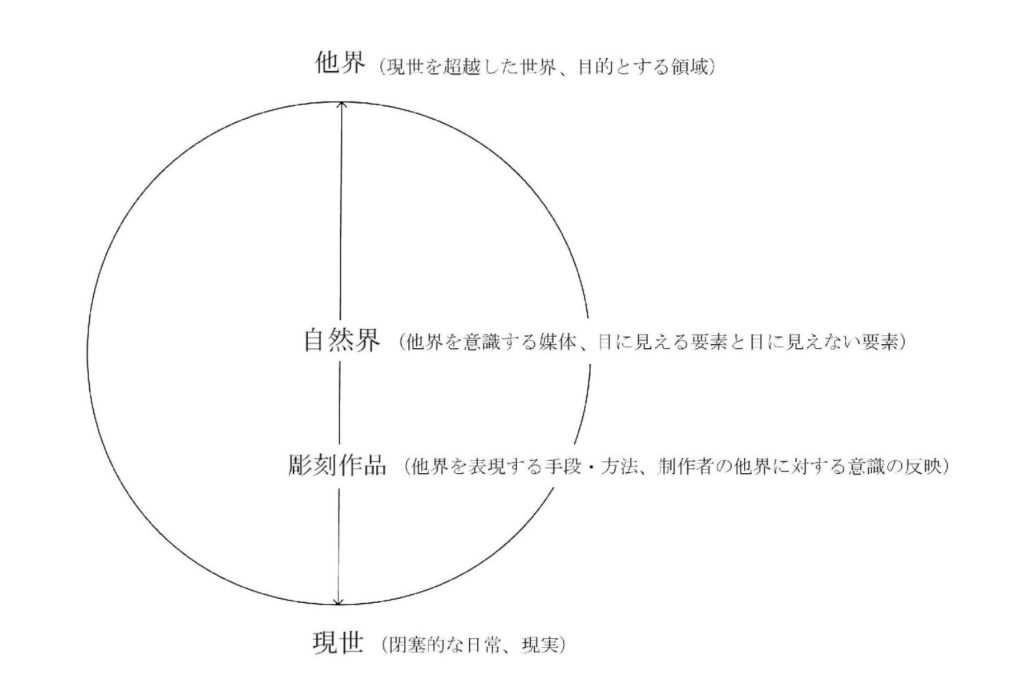

「自然」というテーマを用いて、美術の内容を見直すことを試みてきたが、その結果をまとめ表わしたものが以下の図である。著者の作品は、現世と他界の関係をテーマとしている。そして自然は現世と他界の中間にある媒体であり、両世界の橋渡しをしている。この図において著者自らは「現世」に属しており、そこから「他界」を目指している。他界はもとより現世を超越しているため、それを捉える方法として自然を必要としている。自然の「視覚的要素」および「非視覚的要素」は、それぞれに他界を想起するきっかけとなっている。

図における「現世」は、冒頭に記した閉塞感を覚える日常のことである。その中で、美術は著者自身が忘れかけているものを取り戻す役割を担っている。現代の人工的で無機質な社会の中で、他界はただ捉えがたくなっているに過ぎない。

[註01] 田川建三、『キリスト教思想への招待』、前掲書、20頁。